どうも〜、ももんぬです〜。今回は 「デスク周り あったかグッズ」 について紹介します〜。

手足の冷えに悩まされ始める、冷え性のももんぬにとって試練の季節がやってきました。エアコンは動いているのに作業スペースがひんやりしているという、この悩ましい現象、“上は暖かく・下は冷えやすい”空気の性質に加えて、机や床の素材、窓まわりのすき間風が重なって起こることが多いんですよね。

本ガイドでは、そんなときに頼りになるデスク周りのあったかグッズをご紹介します。コンセントで動くヒーター類、USB給電の手元あったかグッズ、電気を使わない断熱・保温小物の3つにグループ分けし、静かさ・安全性・電気代・設置や取り回しのしやすさの視点で比べながら整理していきます。

あなたの環境に合う“ちょうどいい組み合わせ”を見つけつつ、電気代や安全面も意識しながら、寒い季節を快適に乗り切る方法を一緒に考えていきましょう。

- 冷えの正体をつかむ → まずは電気を使わない対策でベース作り(断熱・ドラフト止め)。

- 3つのアプローチを見比べて1つ選ぶ → 「ヒーター」「USB」「電気を使わない対策」の違いを踏まえながら、静音・安全・省エネ・設置のしやすさや利便性を比較。

- 電気代の目安の確認とムダを減らす置き方

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。商品選びの参考にご活用ください。

デスク周りの寒さ対策は「環境づくり+3タイプのあったかグッズ」で考えよう

デスク周りの冷えは、ヒーターの強さだけでは解決しきれないことが多く、「環境づくり」と「3タイプのあったかグッズ」を組み合わせると一気に整えやすくなります。

まずは、窓や床から入り込む冷気を減らし、熱が逃げないようにする“環境づくり”。厚手カーテン・断熱マット・ドラフト止め・フットレストなど、電気を使わず取り入れられる工夫がここにあたります。そのうえで、以下の3タイプから、“自分の環境で使いやすいもの”を1つずつ足していくイメージです。

- 電気ヒーター …… 足元全体を温める主役

- USB系グッズ …… 手元やひざの冷えをピンポイントにケア

- 非電気の保温アイテム …… いつでもどこでも使える定番

この「環境づくり → 必要なあったかグッズを足す」の順番を意識すると、控えめなW数でも体感が変わりやすく、静音性や安全性、電気代のバランスも整えやすくなります。この記事では、この考え方をベースに、種類の違いや選び方、配置、安全対策まで順番に整理していきます。

デスク周りの寒さはなぜ起こる?(原因と基本対策)

ここでは、なぜ作業スペースが冷えて感じるのかを整理していきましょう。理由がわかれば、暖房に頼ることなく“あったか空間”を作るための道筋も見えてきます。

注目ポイントは2つ。ひとつは空気の動き。もうひとつは、机や床など素材の違いがもたらす体感温度の差です。この2点を押さえたうえで、最後に“電気を使わない”即効ワザで体感の寒さをやわらげるアイデアもご紹介します。

上は暖かく下が冷える理由と窓から足元へ流れ込む冷気の道筋

冬の室内では、温められた空気が天井付近に集まり、冷えた空気が床面へ降りる「上暖下冷」が起きやすい環境になります。座る高さはちょうど冷たい空気の帯に重なりやすく、腰から下がやけに冷えるのはこのため。さらに、窓で冷やされた空気が床を這って足元に広がる“コールドドラフト”が加わると、天井付近は暖かいのに足元だけがスースーする状態が続きます。

そんな環境を改善するには、流れの見取り図を作ってみるのも効果的。窓辺から床、デスク下の順で手のひらをゆっくり動かし、温度差がある場所やスースーする帯のような空気の流れを探してみてください。流路を見つけたら、その“通り道を断つ”対策をしっかりすることで、あの嫌な冷えが抑えられます。

可能であれば、仕上げに部屋の空気の流れを整えましょう。サーキュレーターは天井向きに送風して暖気をかき混ぜ、エアコンの風向きは水平〜やや下向きへ微調整。上下の温度差が縮まることで、足元の体感はぐっと変わってくるはず。

ももんぬは、足元がスースーする日は窓辺から床に手をかざして“冷気の道”を探します。見つかったら、まずはドラフト止めや断熱マットなど、できることを1つだけ試してみてください。

それでも冷えが残るようなら、サーキュレーターを上向きにして空気を軽く混ぜるのもおすすめ。少しずつ整えるだけでも、体感は意外と変わりますよ。

触れる面で体感が変わる│金属・ガラス・木材の違い

同じ室温でも、触れている素材で感じ方は変わります。金属やガラスのように熱を伝えやすい素材に触れると、瞬間的にヒヤッとするだけでなく、体温がすっと奪われて冷たさが広がっていきます。対して木材は熱を伝えにくく、手や肘を置いたままでも冷えが伝わりにくい性質があります。

対策はシンプルで、接触面の条件を変えること。たとえばデスクの手前側に布製や断熱効果のあるマットを敷く、椅子や机の金属脚に当たる位置をフェルトやカバーで覆う、フローリングには小さめのラグや断熱マットを一枚足すなど、どれも熱源を使用せず取り入れやすい工夫です。こうした“小さなひと手間”でも、触れた瞬間の冷えの伝わり方がやわらぎ、作業中の負担が軽くなります。

参照元:MiSUMi「材料の熱伝導率」

ももんぬは金属天板に肘を置いたときの“ヒャッ”とする感じが苦手で、まずは手前のほうだけ薄手のマットを敷いてみました。でも、すごく寒い日はそれでも足りなくて、手首の位置にリストレストを足してみたら体感がやわらぎました。

“ヒャッ”っと感は地味に集中力を削ってくるので、まずは手が触れるところから少しずつ試してみてくださいね。

電気を使わない冷え対策│窓・床・三面パネルと身につける保温

繰り返しになりますが、お部屋の冷え対策は、暖房の温度を上げる前に入ってくる冷気と逃げる熱を減らすのがいちばんの近道です。窓まわりには床まで届く丈の厚手カーテンをかけて、ドラフトストッパー(ドアの隙間止め)で冷気を受け止め、床は薄手の断熱マットや小さなラグで足裏からの放熱を抑える——これだけでも体感が安定しやすくなります。

厚手のソックスやひざ掛けなどの身につける保温を足せばより効果的。さらにフットレストを活用すれば、床の冷気から距離をおけるだけでなく、足を自然な位置に保つことで血行促進に繋がって温かさの相乗効果を感じられるのでおすすめです。

厚手カーテンとマットで「寒さ対策完璧!」と思ったんですが、数日するとまた足元がスースー…。結局、窓際に置いていた箱の配置を変えたら空気の通りが止まって、体感が一気に安定しました〜。

冷気は隙間から床沿いにスーッと流れやすいので、まずは物の配置を見直す——それだけでも意外と効きますよ♪

デスク周りあったかグッズの種類と特徴(6分類)

ここでは、デスク周りのあったかグッズを6つのグループに分けて説明していきます。自分の作業環境と重視するポイントを照らし合わせながら、「どれを主役にして、何を組み合わせるか」をイメージしていきましょう。

電気ヒーター系│足元ヒーター・足温器(方式の違いと電気代)

短時間で体感を変えたいなら、主役はやはり電気式のヒーター。デスク下なら薄型・低消費電力のモデルが置きやすく、どの方式で温めるかによって効果の感じ方も違ってきます。

セラミックファンヒーターは温風で即暖、遠赤系は深部から温まるのが持ち味。それだけでは足りない、足先の冷えがつらいという人には足温器(フットウォーマー)を足してみるのもオススメです。

また、消費電力と安全面についても要チェック。可燃物との距離、転倒時OFFや温度制御の有無、コードの取り回しなど、譲れないポイントをしっかりと確認しておくようにしましょう。電源タップの容量超過やタコ足はブレーカー落ちの原因になりがちなので、合計W数をきちんと把握しておくと安心です。

さらに、電気代の目安も買う前にチェックしておけば準備万端。計算方法は「W×時間×単価」とシンプル。たとえば150Wを1日4時間なら0.15kW×4h=0.6kWh、電力単価31円/kWhだと約19円/日となります。ランニングコストも想定したうえで検討できるとさらに安心ですね。

セラミックファン=温風(対流)型

ヒーター内のセラミック発熱体を電気で熱し、ファンで暖気を送る方式。スイッチONからの立ち上がりが速く、短時間で体感を変えられるのが強みです。運転音は生じるので、会議室や寝室では最初だけ強で運転し、暖まってきたら弱に落とすなど工夫してみるといいですね。

パネル(遠赤系)=放射(輻射)型

発熱面から出る赤外線が“体や物に吸収されて温まる”ので、距離が近いほど体感しやすく、“陽だまり”のような温かさが特長。対流や熱伝導と違い、放射されるエネルギーが直接届くので効率よく体をあたためられます。また、温かくなったパネルの熱が伝わるので周囲の空気も次第に暖かくなっていきます。

速暖が人気のセラミックファンヒーター

ゆっくり静かに温めたい人にオススメのパネルヒーター

足温器(フットウォーマー)

“接して温める=伝導型”。 足裏〜つま先をヒーター面に直接触れさせて保温するので、控えめな出力でも体感が出やすいのが特長。クッション型・マット型・パネル型・履くタイプ(スリッパ・ブーツ)など形のバリエーションも豊富です。

足先を直接温めるので、末端がが冷えやすい人には特におすすめのアイテム。 パネルヒーターやセラミックヒーターをメインで使いつつ補助的に使うだけで、随分感じ方が変わってきます。商品を選ぶ際は温度制御や自動OFFの有無もチェックしておくと安心です。

参照元:ヤマダ電機公式サイト

凍えた足先を温める強い味方「足温器」

USB給電系│マウスパッド・ハンドウォーマー・膝掛け(省電力・静音)

USBは省電力で静かなうえに、必要な場所をピンポイントで温められるのが魅力。マウスパッドやハンドウォーマーは、指先の冷えで作業が止まる人にぴったり。USBブランケットやひざ掛けは、低出力でもじんわり温かく、静音なので会議中や図書室でも気兼ねなく使えます。

USBのあったかグッズは低出力設計が多いので、選ぶ際は発熱面の広さや温度調節のしやすさを確認しておきましょう。また、使う場所と配線ルートで必要なケーブルの長さが変わります。ポートの位置と椅子の可動域を想定して、引っかからないよう少しゆとりを持たせておくと安心です。

ハンドウォーマーで指先の冷え対策

電気を使わない対策│ブランケット・フットレスト・ドラフト止め(無音・安全)

「冷気を入れない・暖気を逃がさない」の土台を担当するのが、電気を使わないアイテムです。ブランケットやひざ掛けは体から熱を逃がさない役割、ドラフトストッパーや厚手カーテン、断熱パネルは冷気の通り道を遮る役割、フットレストは姿勢を整えて血行を助け、床の冷気を寄せ付けない役割を担います。

この“土台”ができていると、ヒーターやUSB系あったかグッズの効果が安定し、暖房の温度設定を上げなくても暖かい環境が作りやすくなるので試してみてください♪

フットレストで足の位置や角度を整え血行促進

湿度・静電気ケア│加湿器・静電気防止マット

空気が乾くと、同じ温度でも肌感は冷たく感じます。適切な湿度(一般に40〜60%の目安)を保っていると、鼻や喉にも優しく、静電気のパチパチも起きにくくなるので、湿度管理も重要な要素の1つ。

暖房器具と加湿器を併用することで、より快適な環境づくりができるケースも少なくありません。加湿器を選ぶ際はお手入れのしやすさや電気代、安全設計などを意識して選ぶと日々の運用もスムーズです。

※加湿器については「加湿器の選び方完全ガイド」で詳しく説明しています

それでも静電気が作業の邪魔になる場合は、静電気防止マットやスプレーで机上の帯電を抑えると、ブランケットや衣類との相性によるあの嫌~なパチっとトラブルが減って過ごしやすくなりますよ。

卓上加湿器で空気もお肌もうるおう快適空間に

快適補助│デスク下マット・背当て・断熱ボード

“主役”の効きを底上げする脇役たちにも注目です。デスク下マットは足元の冷えを遮断してくれるだけでなく、滑り止め効果があるものもたくさんあります。靴下などで滑りやすくなる季節でもあるので、安全面でも頼りになるアイテムです。

背当てクッションは、正しい姿勢をキープすることで血行のめぐりをサポート。断熱ボードは外壁側や窓際の放射冷却をやわらげ、ヒーターの出力を上げずに済む場面を増やしてくれます。

マットもクッションも断熱ボードも、最近では機能だけでなくデザインも楽しめるものがたくさんあるので、お部屋の雰囲気に合わせて選べば心もほっこりあたたかくなりますよね。

自立する断熱パネルはどこでも冷気をシャットアウト

省エネサポート│人感センサー・タイマー付電源タップ

省エネのコツは、面倒なオン・オフや強弱を“機械に任せる”こと。人感センサーを使えば離席時に自動でオフになり、タイマー付きタップで電源のスケジュール管理をすることで切り忘れを防いでくれます。

二段階運転のヒーターなら、立ち上げは強→室温があがってきたら弱というようにあらかじめ設定しておくと、体感はそのままに消費電力や電気代を抑えやすくなります。

まずはしっかりと冷気を遮断し、熱源の電源管理は人感センサーやタイマーに任せる。こうすることで、低出力でも十分あたたかい状態が作りやすくなります。

関連アイテム│15分単位で設定可能なコンセントタイマーで省エネ

ももんぬは、音や風に邪魔されず集中したいのでパネルヒーターを主役にしています。手元が冷える日は、あったかマウスパッドやひざ掛けを“必要な分だけ”足して快適に。

朝いちだけはエアコンやファンヒーターを少し強めにして部屋を温めてから、パネルヒーターに切り替えています。この「最初に温めて、じんわりキープする」の流れがいちばん自然で、省エネにもつながるんです♪

▼具体的なアイテムをチェックしてみたい方はこちらでご紹介しています。良かったら覗いてみてください。

あったかグッズの選び方│自分の環境から逆算してみよう

“いい道具”はスペックだけで決まりません。効くかどうかは、あなたの作業環境との相性でほぼ決まります。デスク下の空間、窓から入り込む冷気、床材の冷たさ、配線の取り回し、求められる静音性――まずはこの「現場の条件」を見える化してみましょう。そこから置ける・使える・続けられるを満たす範囲で選ぶのがベターです。

流れはシンプル。最初に物理的に置ける寸法と安全に使える電源を確かめ、次に椅子や足の動線とケーブルの干渉をなくす配置へ整えます。これだけで低ワット機種でも体感の伸びが変わります。むやみに“強いヒーター”へ走るのではなく、環境を整えてから最小出力で運用する――この発想が、冬デスクのコスパと快適さを一緒に引き上げるコツです♪

レイアウトの土台づくり|置ける寸法・電源負荷・椅子の動き

最初に確認したいのは、数値よりも“通り道”。脚間の内寸や奥行き、高さにくわえて、膝が前後に動く幅やキャスター椅子の回転半径、配線が走るルートを指でなぞるように追ってみましょう。前面と吹き出し側に余白を残し、布ものが触れない位置関係に整えると、温度ムラやヒヤッとする場面がぐっと減ります。窓辺から足元へ冷気が張りつく環境なら、ヒーターの手前に断熱板やマットを一枚差して流れを細らせるだけでも、低ワットでの効きが安定します。

次は電源の余力。家庭用コンセントは一般に合計1500Wが目安で、同じ口・同一系統に挿した機器の消費電力は足し算で効いてきます。PCやモニターとヒーターを同系統に載せると余裕がなくなりがちなので、可能なら壁の別口に単独で。延長コードや電源タップを使う場合は定格(15A/125V=合計1500W)を守り、束ねたまま・リールを巻いたままの高負荷は避けるのが基本です。

最後に、毎日の動きでケーブルが引っかからない状態に整えます。足元を横断する配線は転倒の原因になりやすく、吸気口に埃が溜まると体感の落ちや異音のもとにもなります。配線は机裏に沿わせて上からまっすぐ落とし、タップは固定。余った長さは面ファスナーで束ね、プラグや差込口は定期的に乾拭きしてトラッキングを予防しましょう。ここまで整えておくと、次のステップへスムーズに進んでいけます。

参照元:パナソニック公式サイト、nite公式サイト

優先順位を決める3つのポイント|音・安全・電気代の取捨選択

まずは“音”。風の音が気になるのは、たいてい送風の向きと距離が原因です。ファンヒーターなら、本体を正面から少し外して斜め下向きに置き、いったん床や壁で反射させて回り込ませると耳当たりがやわらぎます。パネルヒーターや足温器は無風が強み。足元との距離を手のひら1~2枚に詰め、ひざ下を囲う三面の断熱パネルと足元マットで“熱が逃げない小さな空間”を作ると、出力を上げなくても体感がかわってきます。

つぎは“安全”。可燃物との距離、吹き出しの前後、ケーブルの通り道の3点をしっかり確認しましょう。ファンヒーターは吸排気口の前後に空きが必要で、ひざ掛けや書類などが触れない位置が基本です。パネルヒーターはそこまで高温にならないイメージがありますが、表面温度にかかわらず布を密着させないという約束を守りましょう。ショートやトラッキングが気になるコードは、導線上で引っかからないように机や壁に沿わせてタップへのルートを設定します。ここまで整えば、置き場と配線は安全の基本ラインをクリア。

最後は“電気代”を抑える工夫。W数を上げればそのぶんコストも上がるので、狙いは同じ体感を低い出力で保つことです。ももんぬ流のポイントは2つで、1つ目は断熱マットや三面の断熱パネルで熱が逃げない環境を作る。2つ目は人感センサーやタイマー、サーモ機能に電源のオンオフや温度管理を任せる。これだけで熱効率があがり、運転や出力の無駄が省けるのでオススメです。環境を整え最小出力でキープ、この順番を意識すれば、静音性・安心・ランニングコストのバランスが整っていきます。

毎日をラクにする置き方|コードの取り回し・手元スイッチ・迷わない定位置

最初に配線の通り道を決めます。足元を横切るコードは椅子とぶつかりやすく、ノイズや誤作動の火種にもなるので徹底的に排除しておきましょう。

ケーブルは机の裏を這わせ、椅子の脚の内側を伝って壁際のタップへ。コードの長さは「必要寸法+手のひら一枚」のゆとりをもたせるのがコツです。余った分は面ファスナーで軽く束ねれば、見た目もすっきり。一本の“専用ルート”を作っておけば動線と干渉しにくくなります。床面を横切る区間がゼロになったら、取り回しの下準備は完了です。

次に手元スイッチ。電源や強弱を替えるたびに前屈すると、操作が遠のき出力を上げっぱなしにしがち。中間スイッチ付きの延長コードや、マグネットで天板裏・デスク脚に固定できるスイッチ台を使えば、指先のひと動作でオン・オフや出力調整が済みます。スイッチや操作パネルが近くにあるだけで細かな調整が習慣化し、結果として低出力運用の定着に繋がります。

最後は迷わない定位置づくり。掃除や椅子の移動で角度がズレると効きが落ちることもあるので、位置決めシールや薄いマスキングテープで“角”をマークしておくと安心です。また、滑り止めパッドを敷けば位置がズレにくくなり、いつでも同じ当たり方が再現できます。置き方や向きが揃うことで体感も安定するのでオススメです。

ももんぬのデスク周り、以前はコードが足元を横切ってて、椅子に引っかかるたびにプチストレスだったのですが、机の裏を通すルートに変えたら一気に快適になりました〜。

パネルヒーターの電源スイッチもデスク脇に固定してすぐに触れるようにしたら、ちょっと暑いと感じるときにすぐ弱へ切り替えられるようになって、結果的に出力を上げすぎなくなったんです。

日頃の動線に合わせて配線を整えるだけで、思っている以上に“あったか環境”が扱いやすくなりますよ。

あったかグッズの選び方|まずは作業環境を見える化しよう

ここまで読んでみて、「結局うちのデスクにはどれが合うんだろう?」と迷ってきた方もいるかもしれません。あったかグッズ選びは、スペックよりも「どんな環境で・どこが寒くて・どこに置けるか」で決まります。そこでここからは、「環境・悩み・設置条件」の3つを一緒にチェックしながら、あなたのデスクに合う組み合わせを絞り込んでいきましょう。

① あなたの作業環境はどれに近い?

□ 在宅ワークで一日中デスクに向かっている

□ オフィスや図書館など、静音必須の場所で使いたい

□ 子ども部屋・受験生の学習机まわりで使いたい

□ ワンルームでデスクとベッドが近く、スペースが限られている

□ 窓や玄関の近くで、冷気が入りやすい配置になっている

② いちばん困っている“寒さポイント”は?

□ 足先・足裏がキンキンに冷える

□ 手先・指先がかじかんでタイピングしづらい

□ とにかく音が気になって集中できない

□ 電気代が心配で、強い暖房は使いにくい

□ コードやタップが増えて足元がごちゃつくのがイヤ

③ 置ける・使える条件を確認しよう

□ デスク下の内寸(横幅・奥行・高さ)をざっくり測った

□ 椅子のキャスターや足が当たらない位置をイメージできた

□ 使うコンセント(タップ)の合計W数が1500W以内になりそう

□ ケーブルを床のど真ん中ではなく、壁や机の裏に沿わせて通せる

□ 布もの(ひざ掛け・カーテン)がヒーターに触れない配置にできる

ケース別パターン(例)

ケースA|在宅で長時間 → パネル+マット+ひざ掛け

ケースB|オフィス静音 → 足温器+USBひざ掛け

ケースC|受験生・子ども → 薄型パネル+フットレスト

ケースD|窓・床が寒い → 断熱+ドラフト止め+低Wパネル

ケースE|指先がつらい → USBハンドウォーマー+デスクマット

まとめ|迷ったら「環境づくり+低Wヒーター」から

チェックリストを見てわかるように、足元の冷えがなかなか解消しないのは、「冷気の通り道」や「置き場所・配線」がネックになっていることが多いんです。まずは断熱マットやドラフト止めで環境づくりをしてから、パネルヒーターや足温器などの低ワットな暖房を足してあげると、出力控えめでも体感がグッと変わりますよ。

▼具体的な配置については、以下の記事で詳しくまとめています。よかったら覗いてみてください♪

安全・トラブル対策|デスクヒーターの火事・焦げ臭い・ブレーカー落ちを防ぐ

焦げたようなにおいがする、いつもと違う音がする、触れると熱い気がする——そんな“いつもと違う状態”に気づいたときは即行動。まずは落ち着いて状況を整えることから始めましょう。

この章では、まさかの事態に遭遇しても迷わず動けるように、「見極め→停止→点検→再発防止」の手順を順にまとめます。異常のサインを見落とさないよう、一緒に確認していきましょう。異常のサインを見落とさないように一緒に確認していきましょう。

異常のサインを見極める│焦げ臭い・異音・過熱

焦げたようなにおいに気づいたときは、布が触れている、もしくは吸気まわりに埃が溜まって加熱している可能性があります。まずは可燃物をどかし、吸排気の通り道を確保して様子を見てください。新品の初回などにわずかなにおいが出ることはありますが、強まる・続くなら注意が必要です。埃の堆積は発火リスクの一因とされるため、清掃と通気の確保が基本です。

音や振動の変化もサインになります。いつもより風切り音が大きい、カラカラと打つ音がする、低い唸りが続く——こうした変化は、吸気の詰まりや異物の接触、設置面のガタつきが原因で起きがちです。吸気口の清掃をして、ガタつきが出ないように置き面を平らに整える・滑り止めで密着させる・脚の高さを微調整するなどの対策を取ると音がすっと落ち着くことがあります。

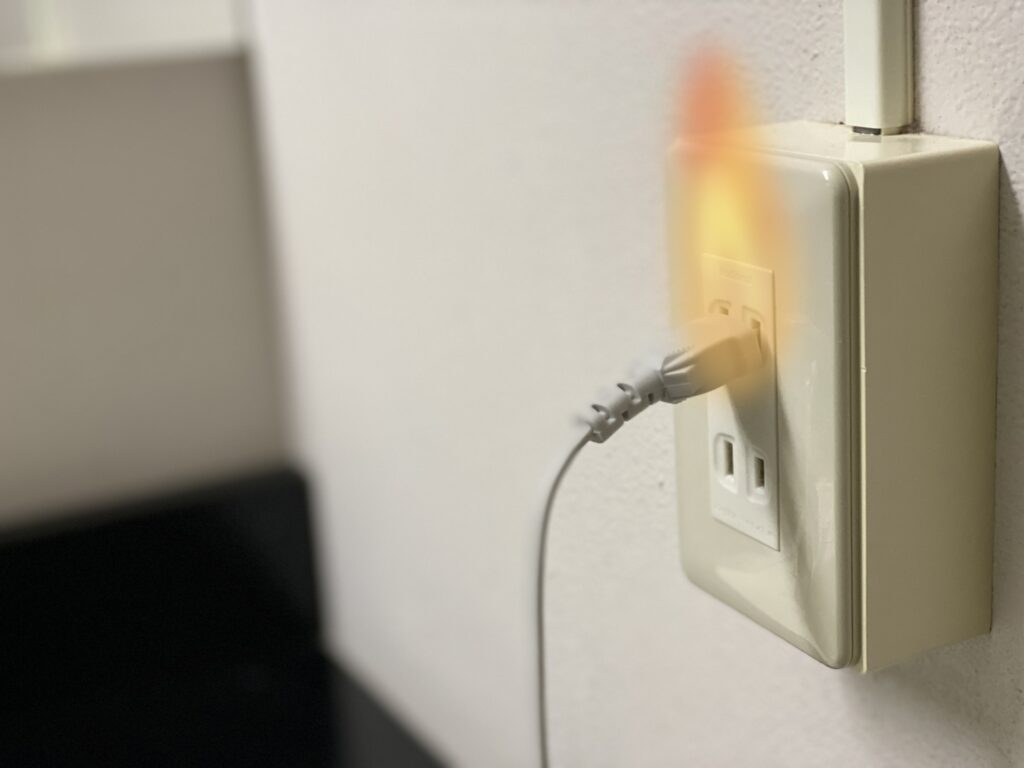

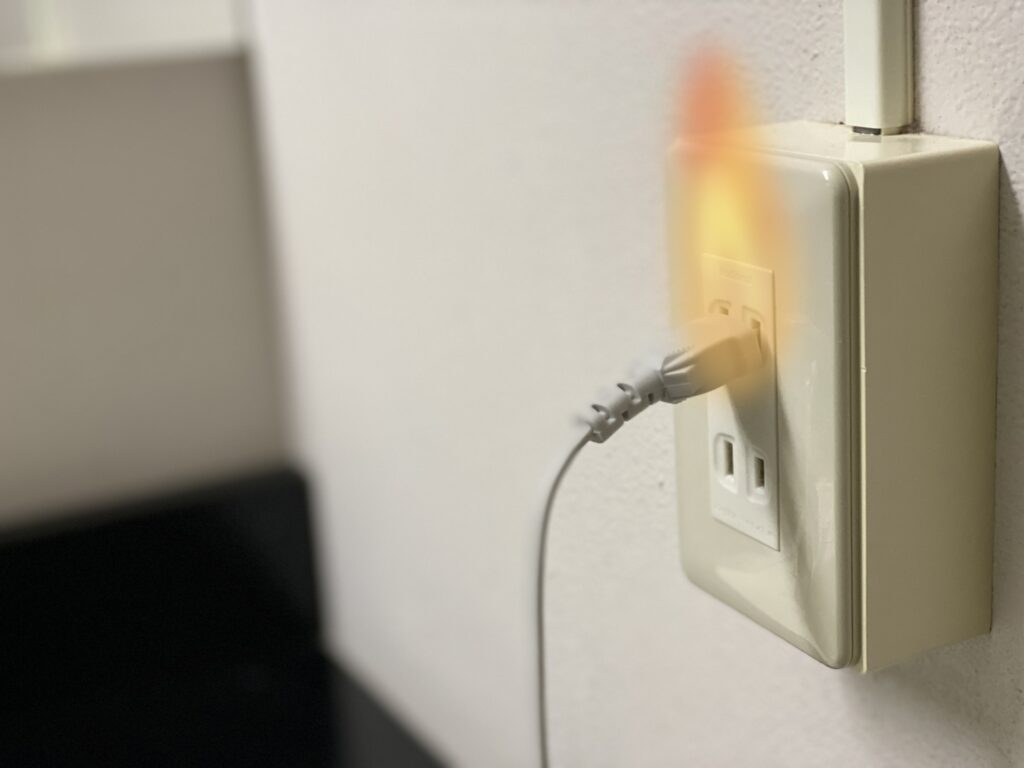

電源まわりの異常も併せて確認しておきましょう。プラグやタップが熱っぽい、差し込みがぐらつく、焼け跡や変色がある、ブレーカーが落ちやすい、触れた際にピリッと感じる——こうした兆候は漏電・劣化の可能性があり、継続使用は危険。電源まわりに違和感があるときは迷わず運転を停止して次の対処に移ります。

まず止める│電源OFF→プラグを抜く→冷ます→周囲を離す

異変に気づいたら、いったん電源を切るのが先決。続けてプラグを抜き、本体が熱を持っているあいだは冷却に時間をあてます。焦げそうなにおいが続く、表面が異様に熱い、音が収まらない——そんなときは布類や紙類を近づけないよう周囲を一歩空けておくと安心です。吸排気まわりに埃が溜まると発火要因になり得るため、再開前に通気の確保と清掃をセットで行うようにしましょう。

電源再投入の前に「触らない・覆わない」をあらためて確認。前面・背面の吸排気はふさがず、ひざ掛けや書類が前面に垂れ込まない配置へ戻してから様子を見ます。においが強まる・続くときは、初期のにおい(揮発成分)ではなく異常のサインの可能性があるので、ここで踏みとどまる判断が大切です。

電源まわりに違和感がある場合は、とくに無理をしないでください。繰り返しになりますが、ブレーカーが頻繁に落ちる、プラグやタップが熱い・変色している、触れたときにビリっと感じる——こうした兆候は漏電や劣化のサインとしてメーカーも注意喚起しています。法定耐用年数の目安(暖房器具は6年)や取扱説明書の記載などを参考に、時期が来たら買い替えや点検の検討をオススメします。

延長コード・電源タップは何Wまで?│合計Wの見方とブレーカー対策

電源タップは、定格(家庭用の目安は1500W=15A×100V)を超える使い方が危険という基準がはっきりしています。ひとつのタップやコンセントに挿した機器の消費電力は足し算になるため、同時に動かす合計を1500W以内に収めるのが基本。とくにPCやモニターとヒーターを同居させると余裕がなくなりやすいので、できれば系統を分け、消費電力の大きい機器は壁のコンセントへ単独で直挿しにしておくと安心です。

注意したいもう一つのポイントが、熱こもりと劣化。延長コードを束ねたまま使う、リールを巻いたまま高負荷で使う、タップの樹脂にひびがある——こうした条件は発熱や被膜破れにつながりやすいもの。さらにコンセントまわりのホコリが湿気を含むと導電性を帯び、いわゆるトラッキング火災のリスクが上がります。フタ付きタップの採用や定期的な清掃でホコリをためない環境を保つのが有効です。

見落としがちなのがUSBポート付きタップ。ここからの給電も合計電力に含めて考えます。急速充電など大電流の利用が重なると上限に近づきやすいので、タップ側の仕様と接続機器の消費を合わせて把握しておくと安心です。プラグやタップに熱っぽい・変色・ぐらつきといった違和感がある場合は、いったん使用を止めて点検を優先。症状が残るときは、無理に使い続けず交換や修理に切り替えましょう。

ペット・子どもがいても安全な置き方│距離・固定・ケーブル保護

接触や過熱の事故を防ぐには、まず“距離”を確保すること。吹き出し正面にはおよそ30cmの空きをつくり、側面にも少し余白を残します。東京都の試験では、電気ストーブの前に布団を置いた場合、10cmで約200℃、30cmでも100℃超まで表面温度が上がる結果が示されています。布や紙を“近くに置かない”だけでも、リスクはぐっと下がります。

つぎは倒れにくさ。椅子の回転半径から接触しない距離へ置き、滑り止めパッドやマグネット台座で角度を安定させ、位置ズレや転倒を防ぐ工夫も効果あり。方式にかかわらず布の密着はNGで、前後左右に余白を残す置き方が基本です。

最後に子どもやペットへの配慮。床置き機器は手が届かない場所に設置するか、安全柵で囲うと安心。熱気や温風でもやけどは起こり得るため、長時間当て続けない運用を心がけましょう。ケーブルは動線から外し、どうしても露出してしまう区間はスリーブで保護しておくと、噛みつきや引っ掛けのリスクも減ります。

記録を残して備える│PSE・取説・保証

購入を検討する際にはPSEマークをチェックしておくと安心です。日本では電気用品安全法により、対象の電気用品にはPSE表示が求められます。ラベルや銘板で確認して、表示のない製品は選ばない——ここがまず基本。

あわせて、取扱説明書・保証情報・購入記録を“すぐ出せる”状態で残しておくと、もしもの切り分けが早く進みます。型番・購入日・販売店のメモ、PSE表示や注意ページの写真、領収書の画像をスマホ内の専用フォルダにまとめておくのがおすすめ。におい・音・過熱など“気になったタイミング”をメモしておくと、サポート窓口に状況を伝えやすくなります。

もし焦げ臭さや発熱、ブレーカーが落ちやすいなどの不安が続く場合は、いったん使用をやめて取説の注意を見直しつつ、点検や買い替えを検討しましょう。

ももんぬも一度、ファンヒーターのニオイが「ちょっと焦げっぽい?」と不安になったことがあって、それ以来、コードや吸気口のホコリ、タップの熱さだけは習慣的にチェックするようにしています〜。

使用開始するときは取説で「異常のサイン」の欄を読んでおくと、ニオイ・音・過熱に気づいたときに迷わず止める判断がしやすくなります。難しいことを覚えなくても、「おかしいと思ったらすぐOFFにして確認する」を癖にしておくだけで、事故のリスクは減らせます。

参照元:ヤマダ電機公式サイト、ノジマ公式サイト、東京くらしWEB、nite公式サイト、消費者庁、JQA日本品質保証機構

▼安全に使用するための対策をチェックしておきたい方はこちらもご覧ください。

デスク周りで活躍するあったかギフト特集│価格・こだわり別

冬のデスクは、「音を出せない」「電源が取りにくい」「置き場所が狭い」など、人それぞれ事情がちがいます。だからこそ、その日から気負わず使える一品を選べると、受け取った人がすぐに自分のペースで使い始められます。

価格帯で選ぶ|¥1,000〜・¥3,000〜・¥5,000〜

¥1,000~\3,000|“気軽に足せる”ひと工夫

ちょっとした差し入れ感覚なら、このレンジ。薄手のひざ掛けやアームウォーマー、のように、掛けたりチョイ足しするだけで体感がやわらぐ小物が中心になってきます。

また、モバイルバッテリーとしても使える充電式カイロは、冷えた指先をすぐに温められ、使用シーンも選ばないため、デスク周り以外でも活躍してくれます。

¥3,000~\5,000|“毎日使える”実用品ライン

日常使いで即戦力になる王道レンジ。ここからは電気で温めるUSB系のアイテムが主役になってきます。USB給電のひざ掛けはモバイルバッテリーを併用すればアウトドアでも使える便利アイテム。同じく、よりコンパクトなシートタイプは持ち運びもかさ張らずアイデア次第でいろんな使い方ができる優れもの。

また、コンパクトヒーターもこのレンジに入ってきます。送風音や風当たりの好みが分かれることもあるので、静音・弱運転の記載があるモデルを選ぶと良いでしょう。

¥5,000~|“しっかり温かい”を贈る

しっかり温かさを感じてほしいならこのレンジ。薄型のパネルや足元ヒーターが中心になってきます。省電力でも使い続けやすいアイテムをチョイスすれば冬の間に活躍してくれそう。

相手の環境が分からない場合は、ワンルームや共有デスクでも動線を圧迫しにくいサイズ感で操作がシンプルなモデルを選ぶと良いでしょう。遊び心で選ぶなら、可愛らしい充電式湯たんぽという選択肢も♪

こだわりで選ぶ|静音・省スペース・USBいらず

静音重視――迷ったらまず“静か”

静音性の高いアイテムは周囲の環境を気にせず使い始められるので、ギフトとの相性はバッチリ。仕事中や自習の場でも集中を妨げないから、貰った人も「すぐに使いたい」をためらわずに済むはず。

無風タイプのパネルヒーターや低出力の足温器なら、音で困らせてしまう心配が少なくオススメ。目安があると選びやすいので「静音設計」といった表記をひとつの手がかりにしましょう。“静かさ”は相手の集中や生活リズムを尊重するサイン。気軽に使ってもらいたいという気持ちがあたたかいギフトです。

省スペース――サイズ問題で“使われない”を避ける

コンパクトなアイテムは置き場所に困らないので生活にも自然と溶け込みやすく、ギフトとしても手軽にチョイスできる王道。あったかグッズにも、マグカップウォーマーやコンパクトヒーター、ハンドウォーマーやひざ掛けなど、さまざまなアイテムがあるので、選ぶのも楽しいですよね。

省スペースは、相手の動線や作業のリズムを乱さないための思いやり。置き場所で悩まずにすむので、長く使ってもらえるかも。

USBいらず(非電気)――場所もルールも選ばない

電源に左右されないものは、貰った人が場所やルールを気にせずに取り入れやすいのが魅力。ブランケットやフットレストのように、掛けたり置いたりするだけで体感がやわらぐアイテムは手軽にすぐ使える安心感があります。ブランケットは肌に触れる時間が長いぶん、肌触りも重要なポイント。

静電気に配慮した素材や、洗える表記があるものがオススメです。余計なコードが増えないので相手に負担を掛けることもなく、冬を快適に過ごすためのお供として長くそばにおいてもらえそう。

まとめ│冬のデスクを快適にするために

足元が冷える理由を押さえたら、まずは「入れない・逃がさない」の土台づくりから。そこに主役のあったかグッズを、あなたの環境と重視ポイントに合わせて取り入れていく。この順番なら、控えめな出力でも体感が変わってきます。

設置も難しく考える必要ありません。可燃物との距離・吸排気の余白・配線ルートの3点を先に決め、スイッチは手の届く位置へ。もし異変を感じたら、「電源OFF → プラグを抜く → 冷ます」の手順に沿って、通気と清掃で仕切り直しましょう。

ももんぬのデスク周りも、最初から完璧だったわけではありません。「冷気の通り道をふさぐ」「主役になるあったかグッズを決める」「動線を整える」といった具合に少しずつ足していったら、快適と思える環境ができあがってきました。

あれも、これもと一気に揃えなくても大丈夫。今いちばん気になっているところを1つ整えるだけでも、冬の作業時間がぐっと楽になりますよ。