どうも〜、ももんぬです〜。今回は「デスク周りあったかグッズのトラブル対処法」についてお話します〜。

寒い季節のデスクワーク、足もとや手元を温めてくれるヒーターやUSBグッズって本当にありがたい存在ですよね。でも、「なんだか焦げ臭い…?」「前より暖まらない?」なんて小さな違和感を感じたこと、ありませんか?実はその“違和感”、放っておくと故障や思わぬトラブルのサインかもしれません。

この記事では、焦げ臭さ・異音・電源トラブルなど、よくある不具合の原因と見直し方をやさしく整理していきます。デスク下の安全を保ちながら、あったか快適に冬を乗り切るためのチェックポイントを一緒に確認していきましょう〜。

- 「焦げ臭い」「暖まらない」時の原因とすぐできる確認方法

- ブレーカー落ち・電気が消えるときの見直しポイント

- 子ども・ペットがいる部屋でも安心して使える安全対策

- トラブルを防ぐ日常ケアと、長持ちさせるコツ

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。商品選びの参考にご活用ください。

あれ?思ったより暖まらない…そんな時のチェックリスト

冬のはじまりに電源を入れたのに、「あれ?去年よりぬるい気がする…」と感じたら、すぐに壊れたと思う前に、いくつかのチェックポイントを見直してみましょう。ヒーターがしっかり動いていても、設置環境や空気の流れが原因で効率が落ちていることがよくあります。

風の通り道・机の位置を見直してみる

デスク下に冷気の通り道があると、あったかい空気がすぐに奪われて体感温度が上がりません。デスク背面を壁に寄せたり、足元のすき間風をふさぐだけで、同じ出力でも効きが変わります。とくに窓際は外気の影響が強いので、位置を少しずらすだけでも効果的です。

さらに、デスク下を簡易パネルやボードで“ほどよく囲う”と、暖気が滞留して体感が一段上がります。囲いすぎは換気不足につながるので、排気口まわりは数センチ空けるのがポイントです。

発熱体の種類と距離のバランスを再確認

ヒーターはタイプごとに“効かせ方のコツ”が少し違います。風で温めるタイプは、吹き出しの前に布や荷物があると、せっかくの暖気が体に届きません。前後を少し空けて、ひざ〜足首に風が当たる角度へ向きをちょい調整。椅子の高さも合わせると体感がスッと上がります。

面でじんわり温めるパネルタイプは距離がポイント。前面にブランケットを垂らしたり足置きで塞いでしまったりすると、体に届く熱が弱く感じます。前をふさがず、30〜50cm前後の距離まで近づくように設置して、すね〜ひざ裏に“じわっ”と当てるくらいがちょうどいい感じです。

マット型・足温器は接地面がポイント。ふかふかラグだと沈み込みや空気の層で体への当たりがぼやけやすいので、ラグ上でも薄くて硬い板(コルクやタイルカーペット等)を下敷きにして平らな面を作るのが効率アップの秘訣。直当て長時間は低温やけどのもとになるので、こまめにON/OFFをしたり、 タイマーを活用したりするのもおすすめです。

延長コード・タップを変えるだけで改善することも

出力が不安定だと、ヒーターは十分に力を発揮できません。年季の入った延長コードや、差し込み口がゆるい電源タップは接触不良で電圧降下を起こしがちです。まずは壁のコンセントに直挿ししてみて、改善するかをチェックしましょう。

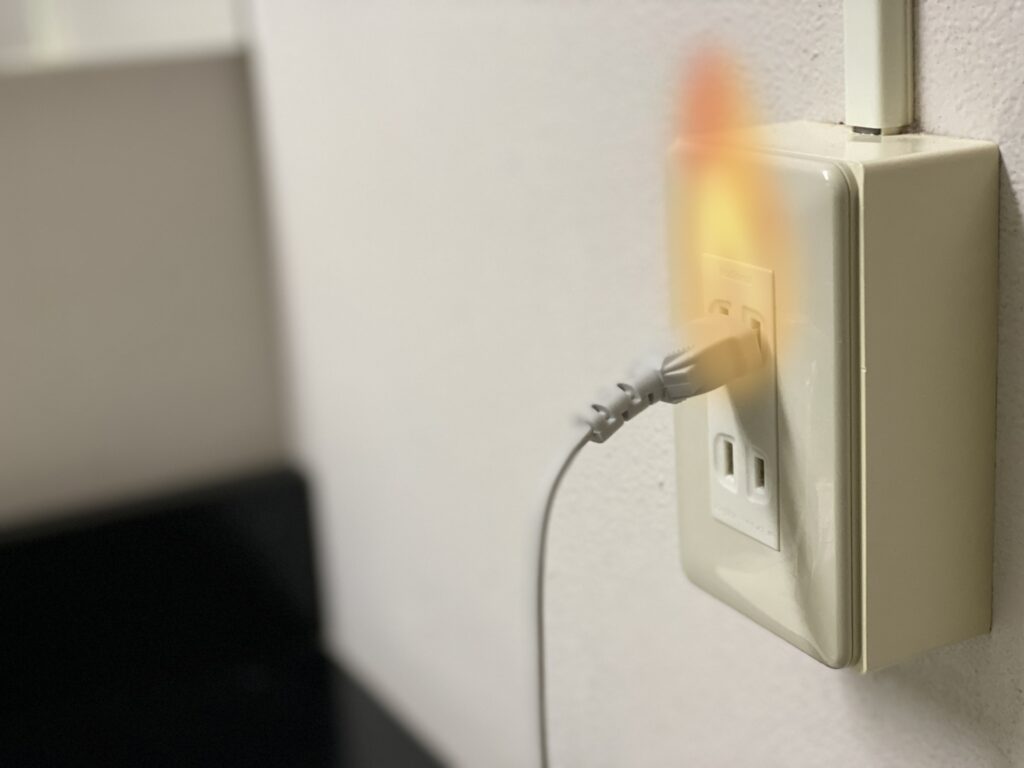

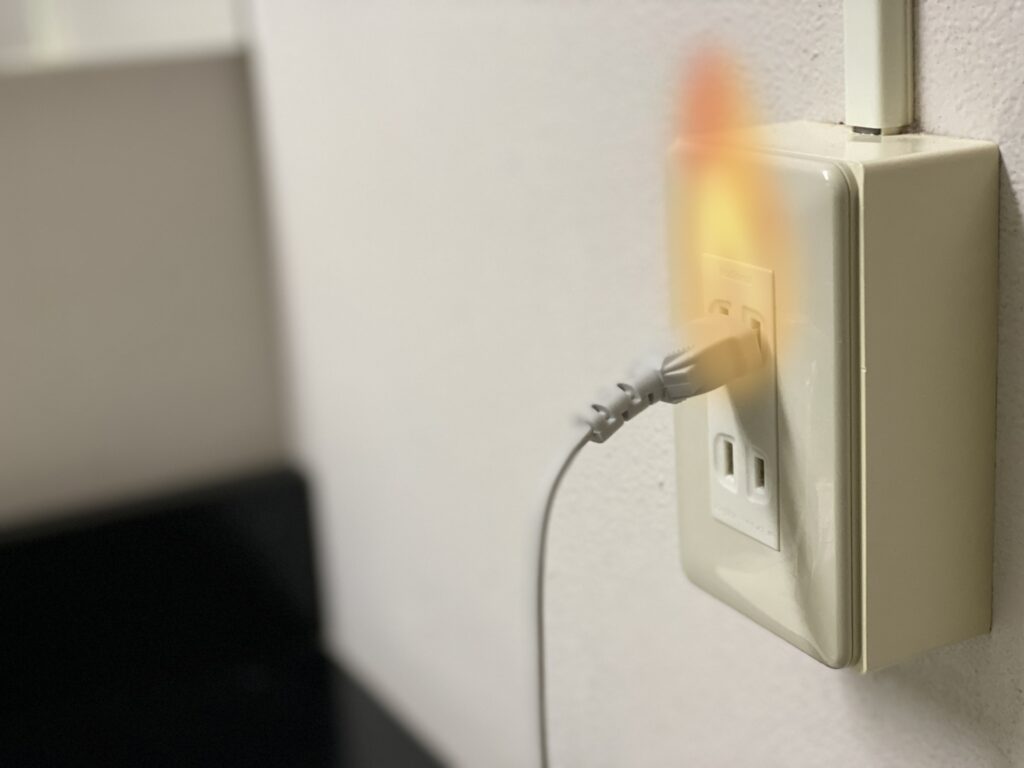

同じタップにドライヤーや電子レンジなど大電力家電を併用していないかも確認を。タップを新しい定格適合品に交換するだけで回復するケースは多いです。古いタップに焦げ跡・変色・発熱がある場合は、迷わず交換してください。

朝いちの冷え込みって、机の下がまるで氷の洞窟みたいなんですよね…。ももんぬは、座る10分前にスイッチを入れて“先に空気をあたためておく”のが冬のルーティン。それだけで、作業を始める頃にはほんのり足元からぬくもりが立ち上がってきて、1日を心地よくスタートできるんです♪

▼置き方のコツや節電対策についてもっと知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

「焦げ臭い」「変な音がする」時の原因と対処法

スイッチを入れた瞬間、「あれ? なんか焦げ臭い…」や「カチッ」「ブーン」などの音が気になること、ありませんか?必ずしも危険とは限らず、多くは使用環境や機構の動作音が原因。でも放っておくと危険につながるサインもあるので、ここでは“様子を見てOKなケース”と“すぐに止めるべきケース”を整理しておきましょう。

ほこり焼けやフィルター詰まりのサインかも

焦げ臭さのほとんどは、内部にたまったほこりが焼けたにおいです。ヒーターは吸気口や隙間に空気を取り込む構造が多く、数週間でもうっすらほこりが積もります。においが一瞬で消えるなら、ほこりが熱されて終わっただけのことが多いですが、何度も続くと発熱効率が落ちて内部の負担が増えることも。

焦げ臭さを感じたら、まず電源を切って完全に冷めてから、掃除機やエアダスターで軽く吸い取ってみましょう。フィルター付きタイプなら、取扱説明書どおりに取り外して水洗いまたはブラッシングを。掃除後はにおいがスッと消えるケースが多いです。

転倒防止スイッチやサーモ作動音は正常範囲のことも

「カチッ」「ピッ」という小さな音は、安全装置が働いているサインかもしれません。サーモスタットは一定温度を超えると自動で電源を切り、冷えると再びONに戻す仕組み。焦げ臭さや煙がなく、周期的に鳴るだけなら正常動作です。

ただし、音がいつもより大きい・頻繁・連続で鳴るようなら、熱がこもっていたり、放熱スペースが足りなかったり、といった可能性もあります。周囲にモノを置きすぎていないか、壁に近づきすぎていないかを確認し、本体の前後左右を5〜10cmほど空けてあげると落ち着くことも多いですよ。

新品特有の“焼き立てのにおい”との見分け方

購入したばかりのヒーターから独特のにおいがするのは、内部の塗装やコーティングが初めて熱に慣れる過程で発する「焼き立て臭」で、この場合は数回の使用で自然におさまります。

ただし、においが強く焦げっぽくなったり、煙が見えたりしたら別問題。電源を抜いて冷却し、布や紙が近づいていないか/コードに異常がないかをチェック。それでも違和感が残る場合は無理に再使用せず、メーカーサポートへ相談するのが安全です。

焦げたようなにおいや、いつもと違う音がしたときは、ちょっとだけ立ち止まって深呼吸。ももんぬは、そんなときこそ“正しく怖がる”を大事にしています。慌てて電源を抜いて、型番をメモして、取扱説明書をパラッと開く——それだけでも、心が落ち着いて「大丈夫、ちゃんと確認できた」って思えるんです。

多くのケースは、ほこりや新品の“焼き慣らし”のように軽いもの。でも、においや音が続くときは、無理せずメーカーや販売店に相談してみましょう。“自分で直さない・様子見しない・説明書に戻る”この3つを守るだけで、安心度がぐっと上がります♪

▼電気を使わないあったかグッズが気になる方はこちらもチェックしてみてください。

ブレーカーが落ちる・電気が消える時の見直しポイント

ヒーターを使っているときに突然「パチン!」と電気が消える──。びっくりしますが、これは多くの場合、電気の使いすぎを防ぐ安全装置が働いたサイン。復旧自体はブレーカーを戻せば一瞬でOKです。大事なのは原因の切り分け。焦らず順番に確認すれば、大丈夫。

ここでは、「①併用家電の見直し → ②タップ・延長コードの耐久チェック → ③PSE/取説の確認」の順で、再発を防ぐポイントをサッと押さえていきます。

ヒーター以外の家電との併用に注意

デスク周りでヒーター、加湿器、パソコン、照明を同時に使うと、家庭用コンセント(1口あたり最大15A=約1500W)の上限をあっという間に超えてしまいます。特に足元ヒーター(400〜600W)+デスクヒーター(200〜400W)+加湿器(200W前後)など、“ちょい足し”の組み合わせで電力量が積み重なるのが落とし穴。

まずは同じタップに何を挿しているかを確認し、ヒーターを別コンセントに差す、または他家電を別回路に分けるのが第一歩です。延長コードを使う場合は、定格電流(10Aなど)の範囲内かどうかもチェックしましょう。

延長コードや電源タップの耐久性もチェック

電力がオーバーしていなくても、古いコードやタップの劣化でブレーカーが落ちやすくなることがあります。内部の導線が傷んで電流が不安定になっていると、負荷がかかった瞬間に遮断されやすいんです。3年以上使っているタップに変色・焦げ跡・緩みが見えるなら、早めの交換を。

買い替え時は、トラッキング防止機能付き/雷サージ付き/PSEマーク付きの製品を選ぶと安心です。差し込み口の数に余裕を持たせることで、熱の集中も防げます。

PSEマークと取扱説明書のチェックを忘れずに

すべての電気製品には、安全性を示す「PSEマーク(電気用品安全法適合)」がついています。安価なノーブランド品や並行輸入品にはこのマークがないこともあり、過熱やショートのリスクが高まるため、必ず確認しておきましょう。

また、取扱説明書に書かれた定格消費電力・連続使用時間を守ることも大切です。想定以上の時間使い続けるとサーモスタットが頻繁に作動し、結果としてブレーカーが落ちやすくなります。「安全装置が働いた=壊れた」ではなく、守ってくれているサインと受け止めましょう。

電気がパチンと落ちると、つい焦っちゃいますよね。でも、ブレーカーって“守ってくれている味方”なんです。ももんぬは、2回落ちたら「お知らせありがとう」の合図にして、別コンセントに分けるようにしています。

電気って目に見えないから怖いけど、ちょっとした工夫でリスクがグッと減るんです。「1000Wくらいまで」「タップは新しめ」「コードはまっすぐ」がももんぬ流の冬の三原則。

原因をひとつずつ確かめて、しっかりと安全を確認してから再開すれば、また安心してあたたかく過ごせるので、慌てず冷静に行動しましょう。

子ども・ペットと暮らす部屋でのあったかグッズ安全対策

小さな子どもやペットがいる部屋では、あったかグッズの“あたたかさ”よりも“安全”を優先するのが鉄則。ほんの一瞬の接触や、コードへのじゃれつきがトラブルにつながることもあります。ちょっとした配置の工夫だけで、驚くほど安心感が変わるので、チェックしてみてくださいね。

コードは“浮かせて隠す”が安全の基本

電源コードは床に転がしておくと、引っかかったり、かじられたりするリスクが高くなります。ケーブルカバーや配線モールを使って壁沿いに固定すると、見た目もすっきり。ケーブルカバーや配線モールで壁沿いに固定するのが基本。机の脚まわりを通す場合は、脚に軽く沿わせて結束バンドなどで“浮かせて留める”と、見た目もすっきりして安全です。

ペットがいる家庭では、噛みつきや折れを防いでくれる「コイルガード」付きのコードを選ぶのもおすすめ。耐久性が上がるだけでなく、万が一かじられた際の事故防止にも繋がります。

低温やけどを防ぐ距離と時間の工夫

子どもの肌やペットの体は大人より敏感。ほんのり温かいと感じる温度でも、長時間触れていると低温やけどの原因になります。デスク下ヒーターや足温器は、体から10〜20cmほど離すのが安全ライン。

また、2〜3時間ごとにスイッチを切って休ませるだけで、事故リスクはぐっと下がります。「つけっぱなしの安心」よりも、「こまめに切る習慣」を大事にしたいところです。

転倒・誤接触を防ぐ配置アイデア

ヒーターのまわりは“通り道”を避けて設置するのがポイント。ペットが通るルートや子どもの遊ぶスペースを想定して、デスクの奥や壁際に寄せるだけでも安全性が上がります。コードの抜き差しがしにくい位置なら、スイッチ付きタップを使うと便利です。

転倒リスクを減らしたいときは、底が広くて背の低いタイプを選ぶのが基本。重心が安定しているだけでなく、音や振動が少なくて落ち着きやすい点も◎です。

それでも「足元ヒーター自体が不安…」と感じる場合は、空間全体をやさしく暖めるタイプを選ぶのもひとつの方法です。風が出にくく、表面温度が上がりすぎない暖房は、子どもやペットがいる部屋でも使いやすいと感じる人も多いようです。安全面を重視した設計の製品を選ぶことで、「気をつけながら使う」ストレスを減らせる場合もあります。

赤ちゃんやペットに安心の日本製暖房機【ケノンヒーター】

コードとペットの攻防は、季節を問わず続く永遠のテーマですよね。ももんぬの家でも、猫さんがいるのでコードは壁沿いに“ピタッ”と固定が基本。見た目がスッキリするだけじゃなくて、安全も保てるんです。

動線を確保し部屋をスッキリした状態に保つ——そんな“ちょっとのひと手間”が、結局いちばん気持ちよく暮らせるコツかもしれません。

安全チェックリスト|使う前にここだけ確認(30秒)

- ヒーターの周りに紙・布・カーテンなど燃えやすい物が近くにない

- 机の下で風の通り道をふさいでいない(熱がこもらない)

- コードが床にだらんと垂れていない(引っかけ・噛みつき対策)

- 電源タップの合計W数が容量オーバーしていない

- 異音・焦げ臭いにおいがしない(違和感があればすぐ停止)

- 本体が熱くなりすぎていない/触って違和感がない

- 足や布が“密着しっぱなし”になっていない(低温やけど予防)

- ペットや子どもが触れそうな位置にない/通り道を塞いでいない

- 電源OFF → 2. プラグを抜く → 3. 触れずに冷ます → 4. 周囲の可燃物を離す

※改善しない場合は使用を中止して、取説・メーカー確認へ。

迷ったら「いつも通り」を優先しないのが安全のコツ。違和感って、だいたい当たります…!

よくある質問Q&A

まとめ|あったかグッズを“安心して使い続ける”ために

あったかグッズは、正しく使えば毎日の作業をぐっと快適にしてくれる心強い味方です。でも、“焦げ臭い”“暖まらない”“電気が落ちた”などの小さな違和感は、そのままにせず見直しのサインと受け止めてあげることが大切。

シーズン中も月に一度くらいは、コード・タップ・においを軽くチェックして、気になることがあれば取扱説明書を見直す習慣を。それが“長く安心して使い続ける”いちばんのコツです。

- 暖まらないときは「位置と距離」

- 焦げ臭いときは「掃除と点検」

- 電気が落ちるときは「電力と配線」

- 子ども・ペットと暮らす空間では「安全な配置」

この4つを押さえるだけで、トラブルのほとんどは防げます。

小さな違和感が出た時こそ、見直すチャンス。あったかグッズを安心して使うには、ちょっとした異変に気づけることが大切です。

朝いちと片づけ前に“におい・コード・スイッチ”を軽く確認するだけでもトラブルのリスクは下げられます。こうした小さな習慣が、冬のぬくもりを気持ちよく保ってくれるんですね♪